Avril 2022. Après 8 ans d'échanges variés, je profite de ce calme dans la crise sanitaire pour enfin aller rencontrer mon amie Lery Laura dans son cadre de vie : la capitale de la République dominicaine, Saint-Domingue. 8 ans ! Au salon de coiffure de Nancy, la jeune femme s'occupant de ma coupe n'en revient pas ! Mais êtes-vous sûr que ce sera bien elle, au moins ? Oui, quand-même. Le billet est acheté, la place est réservée. Aller-retour Paris-Punta Cana, du 30 Avril au 8 Mai. Lery travaillera en journée : les Dominicains n'ont qu'environ 15 jours ouvrables de congés payés par an et il ne nous a pas été facile de trouver un créneau durant lequel les congés seraient arrangeants pour les deux. Quant à la période des fêtes, les billets sont nettement plus chers et finalement, est-ce que cela est vraiment intéressant ? L'objectif du voyage : bien avant le reste, rencontrer concrètement Lery, découvrir une capitale, échanger un peu avec ses habitants. Une façon de voyager qui était plus délicate à mettre en oeuvre, il y a encore seulement 20 ans, avant l'ère du Web. Bien sûr, de nombreux dispositifs d'échanges et de rencontres internationales existaient, mais en dehors de ces cadres structurants, cette possibilité d'échanger et de rencontrer d'autres compères de la planête était sans doute plus difficile à mettre en oeuvre.

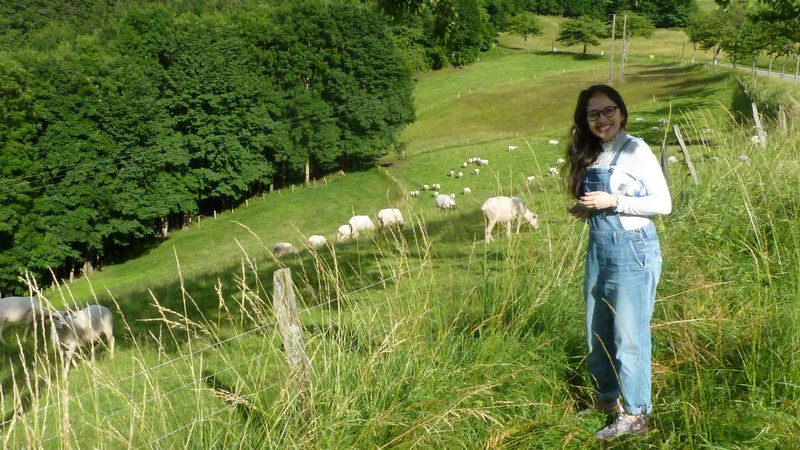

30 Avril. L'avion de ligne décolle d'Orly. Autour de moi, une famille entière part se détendre dans un resort all inclusive de Punta Cana. Ils sont 9, des grands-parents aux petits enfants, et essaient de se retrouver ensemble une fois par an. Le vol se déroule très bien, et 9h30 plus tard, attérit à l'aéroport de Punta Cana. A la sortie, Lery est là. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais pourtant tout est si naturel dans nos échanges, comme si nous étions amis depuis l'enfance. Les grands réseaux sociaux sont moins concrêts qu'un chantier international, mais eux en revanche ne s'arrêtent pas subitement au bout de quelques semaines. Nous avions prévu de passer le week-end dans un resort, pour faire un peu de plage et à titre personnel que je me rende compte à quoi cela ressemble. 2 jours suffisent à se faire une idée du principe, et permettent de se rappeler d'une statistique étonnante : 90% des touristes de République dominicaine ne visitent qu'1% du pays. Ces resorts permettent sans doute à leurs clients de vivre un vrai séjour de farniente et de détente, mais sont en contrepartie très peu représentatifs de l'île. Comme l'écrit un des deux livres-guides que j'ai à ma disposition : Punta Cana c'est bien EN République dominicaine, mais ce n'est pas non plus LA République dominicaine.

Pic d'Hispaniola, espèce endémique de l'île

Les algues Sargasses, phénomène naturel problématique des Caraïbes

Lery Laura et Manu côte-à-côte, enfin !

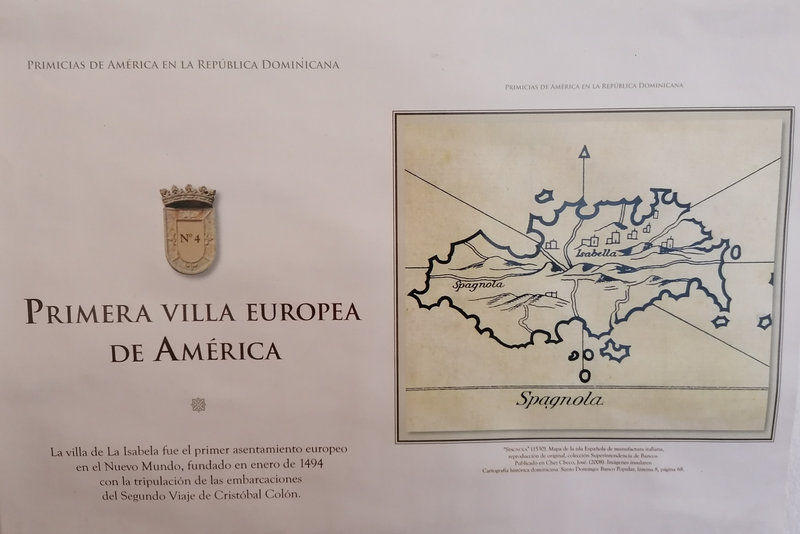

Après un trajet Punta Cana - Saint-Domingue durant lequel s'observent les mono-cultures de Canne-à-Sucre, nous voilà à la Feria international del libro dans la Zone Coloniale, centre-ville historique de la ville, avec notamment l'exposition immersive sur le peintre surréaliste dominicain Tovar. Un pavillon entièrement destiné aux liens avec l'Union Européennee est ouvert au grand public, à l'entrée duquel il est possible d'écrire un petit post de soutien aux Ukrainiens.

Le lendemain, je décortique mon guide de voyage et nous parlons avec Lery de son contenu. Celui-ci recommande notamment de ne jamais conduire la nuit en République dominicaine. "Ton guide est une torture !", me dit-elle...beau symbole du différentiel existant entre les recommandations aux touristes et la vie quotidienne de l'habitant du lieu visité. Je pars ensuite découvrir les musées de la place de la Culture: le musée d'Histoire Naturelle pour commencer. L'intérêt de ce musée réside en ce qu'il permet de découvrir les différentes espèces endémiques d'Hispaniola, ainsi que les principaux milieux naturels de l'île. On y apprend notamment que l'oiseau national de République dominicaine est l'Oiseau-palmiste (Dulus dominicus), endémique de la région géographique. il s'agit d'une espèce grégaire qui construit de nids communs en colonie. Du fait de ses caractéristiques morphologiques et génétiques singulières, il est l'unique représentant du genre Dulus et de la famille Dulidae, signifiant qu'il n'existe aucune autre espèce d'oiseau dans le monde ayant une relation très proche avec celui-ci. Son origine étrange et ses caractéristiques uniques l'ont élevée à un statut d'espèce de haut intérêt scientifique à l'échelle mondiale, raison pour laquelle il fût déclaré l'oiseau national de République dominicaine en 1987, afin de distinguer son importance scientifique comme partie du patrimoine zoologique de l'île.

Le milieu ci-dessus est un bosquet de pins conifères, présent dans les zones hautes de la Cordillère centrale, tels que les montagnes Bahoruco et Neyba, représentant 6% du territoire national. Dans ces milieux, à partir de 2000 m d'altitude, l'espèce dominante est : Pinus occidentalis. Ci-dessous, une représentation du Lago Enriquillo, un lac de ces mêmes montagnes qui descent jusqu'à -40 mètres de profondeur par rapport au niveau de la mer, soit le point le plus bas de toute la Caraïbe. Ce lac hypersalin héberge notamment une popoulation importante de crocodiles (Crocodylus acutus), et est protégé en tant que Parc National et de réserve de biosphère de l'Unesco.

La journée se poursuit avec la visite du musée d'Arts modernes puis de la bibliothèque nationale.

Oeuvre : El agua en el siglo XXI (2015)

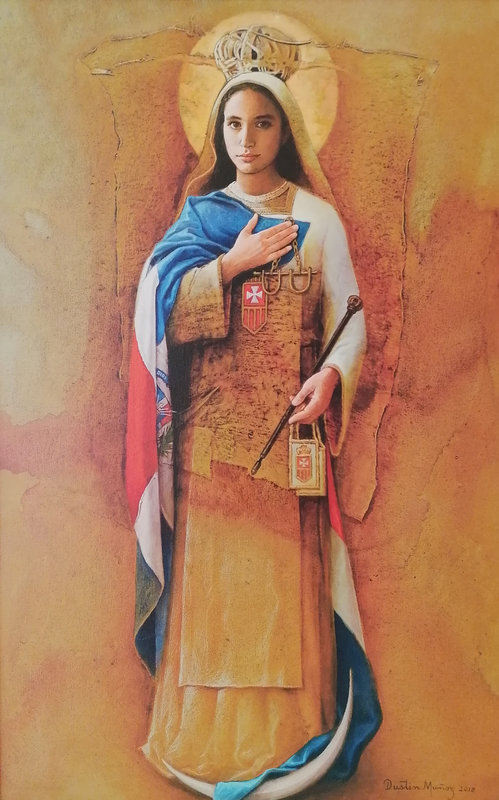

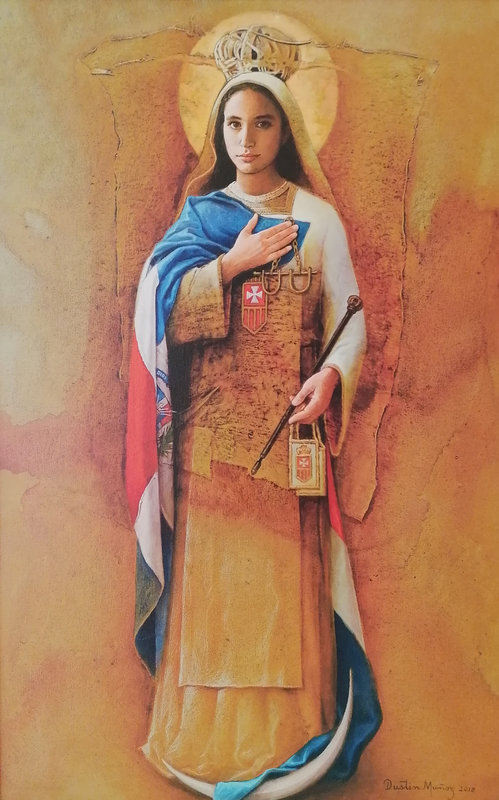

L'oeuvre ci-dessus s'intitule Rosa Duarte, portrait d'une héroïne. Elle a été selectionné pour l'émission de 20 000 timbres postes, et a accompagné l'élévation de l'héroïne au Panthéon de la patrie en 2021. L'auteur cette oeuvre de 2020, Dustin Munoz, a opté pour contextualiser l'héroïne dans l'atmosphère indépendantiste de la nuit du 27 Février qui a donné naissance à la patrie dominicaine. Munoz précise : "Evidemment, en tant que symbole patriotique, je ne pouvais pas éviter de représenter le drapeau tricolore. Motivé par les contributions de Rosa au mouvement indépendantiste et à l'histoire, j'ai décidé de décorer l'espace pictural avec des éléments qui font partie des armoiries nationales. Pour cette raison, la branche de palmier, le laurier, les quatre drapeaux sans les armoiries et les deux lances s'observent dans le fond de la composition. En outre, Rosa porte la croix du blason national et sur ses jambes repose le drapeau dominicain sur lequel figure une bible ouverte contenant des notes manuscrites et quelques lettres, attachées par un ruban tricolore pour la valeur patriotique qu'elles représentent."

Notre Dame de la Miséricorde, de Dustin Munoz

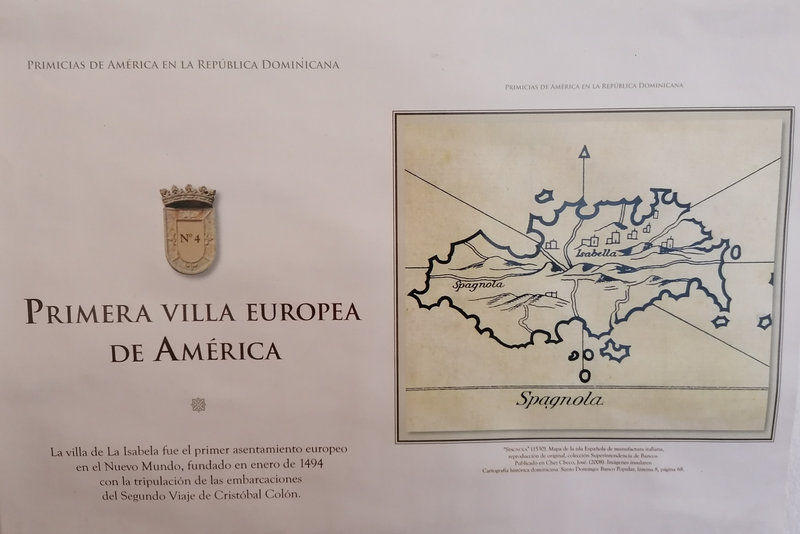

Le lendemain, découverte des rues de la zone coloniale : la cathédrale, le musée de las Casas Reales, la calle las Damas, la place d'Espagne.

Vue de l'intérieur de la cathédrale, première du "Nouveau Monde"

Photos prises au musée de las Casas Reales

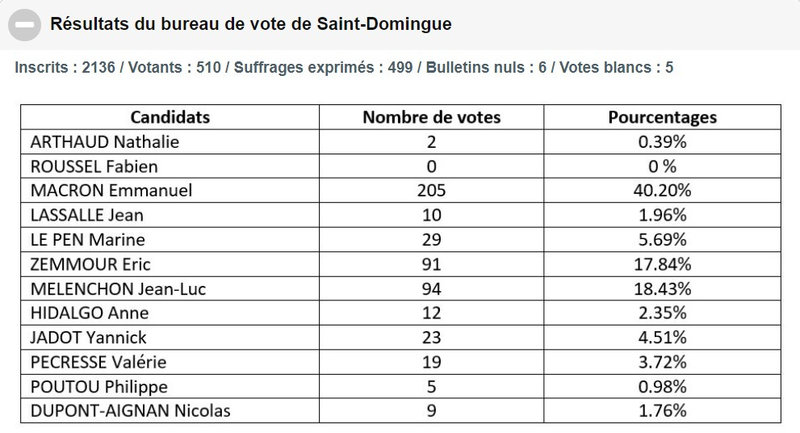

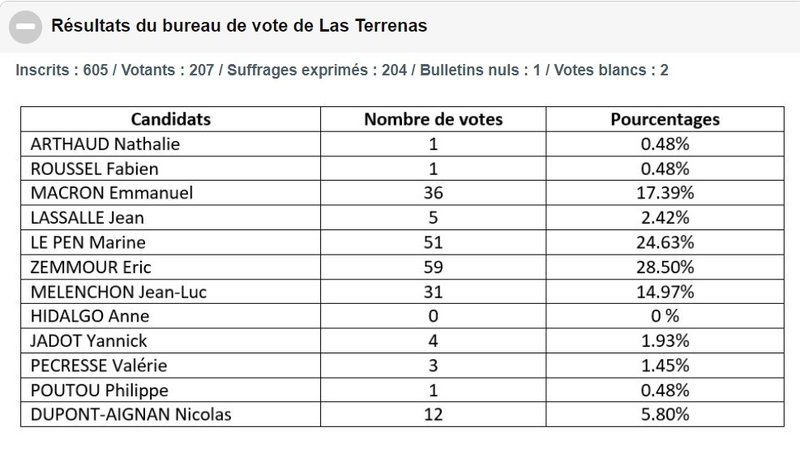

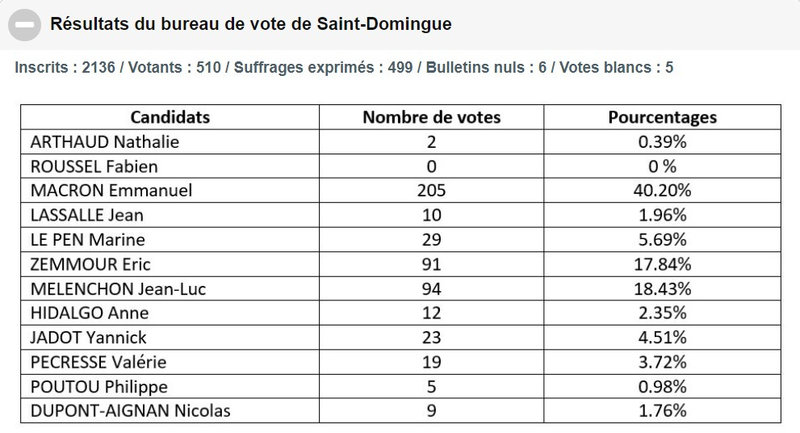

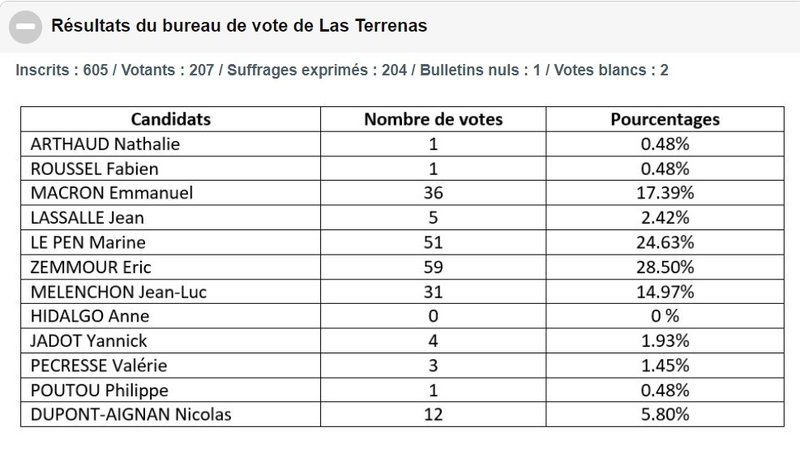

Mais en dehors de ces visites touristiques, j'ai également la chance de rencontrer quelques habitants de la ville, amis ou famille de Lery Laura. C'est toujours un élément positif de tout voyage : l'échange avec l'habitant local. Je rencontre notamment sa cousine Marlin, travailleuse sociale à Saint-Domingue, avec laquelle nous échangeons sur différentes thématiques: l'absence de ressentiment envers l'Espagne et l'Europe, de la part de l'immense majorité de la population dominicaine pour qui l'histoire coloniale leur est aujourd'hui totalement égale; au contraire, certains ressentiments et conflits vis-à-vis du voisin haïtien, par une tranche de la population : "nous sommes deux pays sur la même île. Comme partout, il existe des conflits parfois entre pays voisins, et dans notre cas, nous avons des conflits, mais aussi beaucoup d'amitié et de solidarité"; nous parlons aussi des échanges interculturels et des organisations promouvant ces échanges, nombreuses dans le pays mais qui reçoivent plus qu'elle n'envoient de jeunes. Toutefois, Marlin me précise que dans la situation de croissance que connaît le pays, certains politiques estiment que le pays n'a pas spécialement besoin d'aide extérieure, et certaines organisations de solidarité internationale arrêtent leurs projets. Nous parlons aussi de la présence des Dominicains dans le Monde: il y aurait plus de 1 million de Dominicains à New-York, 3 millions dans l'ensemble des USA, second partenaire économique du pays après Haïti. Nous évoquons aussi la situation de ces différentes personnes immigrant en République dominicaine, en citant l'exemple de la communauté française de Las Terrenas. Quelques jours auparavant, j'avais été en effet quelque peu interpellé, sans être finalement surpris, par les résultats des votes pour l'élection de la présidentielle française par les habitants français du pays.

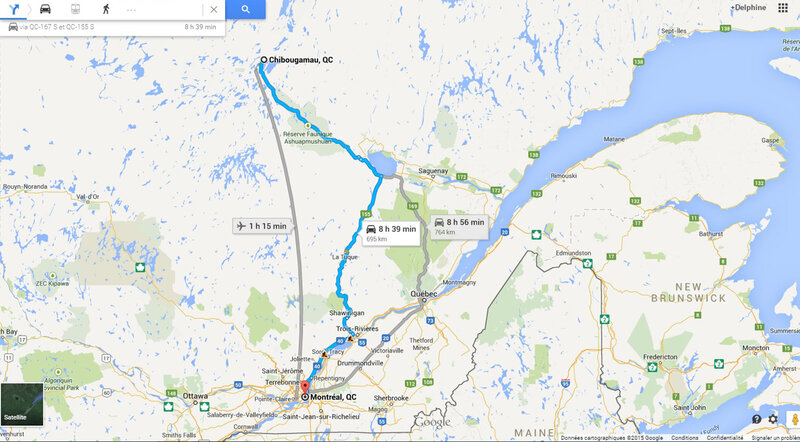

1ier et 2nd Tour de la Présidentielle française en République dominicaine

Nous évoquons aussi la situation d'immigrants d'autres pays, comme les Vénézuéliens, certains venant pour améliorer les conditions de vie face aux énormes difficultés du pays, d'autres venant pour protéger leur argent face aux politiques de feu Chavez et Maduro. Cette communauté est très bien intégrée à la société dominicaine, et travaille dans tous les secteurs de l'économie. De manière générale, la République dominicaine est un pays extrèmement métissé, chaque personne ou presque ayant des ascendants d'origine non hispaniolienne. Ce qui génère une certaine souplesse identitaire au sein de la population, et peu de revendications sur ce thème-là.

Je rencontre aussi Manuel, ami de Lery, et activiste politique, l'un des leaders de la marche verte évoquée dans un post précédent.

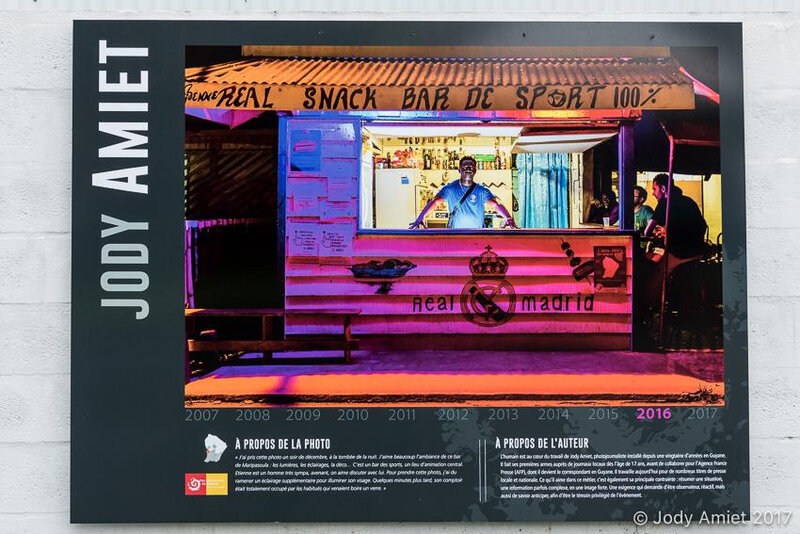

Manuel, un des fondateurs de la "Marcha Verde" en République dominicaine

Son entretien par l'ONG Civicus, permet d'affiner la compréhension de ce mouvement. Extraits.

Comment est née le mouvement de la Marcha Verde ?

La Marcha Verde est née du fait q'un tribunal de Brooklyn avait reconnu coupable l'entreprise géante de la construction Odebrecht de corruption, celle-ci admettant qu'elle avait versé des pots-de-vin dans 12 pays du Monde : deux pays du continent africain et dix d'Amérique latine, parmi lesquels la République dominicaine, pays dans lequel les pots-de-vin ont dépassé 92 millions de dollars. Ces pots-de-vin faisaient partie intégrante du fonctionnement de l'entreprise, qui soudoyait des politiciens et des fonctionnaires, afin d'obtenir des contrats, incluant des prix gonflés et permettant à l'entreprise d'engranger des bénéfices supplémentaires. Le pays a été bénéficiaire de ces pots-de-vin entre 2001 et 2014, donc sous trois administrations : celle d'Hipólito Mejía (2000-2004), de Leonel Fernández (2004-2012) et celle du président actuel Danilo Medina, élu une première fois en 2012 puis réélu en 2016.

Comme cela s'est produit dans tous les pays de la région, l'affaire Odebrecht a suscité l'indignation en République dominicaine. À ce moment-là, avec certains partenaires de la société civile qui avaient déjà travaillé conjointement dans des activités de lutte contre la corruption et l'impunité, nous avons décidé de nous réunir pour voir ce qui pouvait être fait. Ainsi, le 4 janvier 2017, un petit groupe de la société civile s'est réuni et a décidé d'organiser une mobilisation plus tard dans le mois. Au cours des premières réunions, plusieurs décisions ont été prises. Tout d'abord, la couleur verte a été choisie afin de représenter l'espoir : nous ne voulions pas rester dans la phase d'indignation mais voulions plutôt le sentiment que cette fois-ci, nous pouvions gagner. C'est une différence par rapport aux précédentes, qui avaient opté pour la couleur noire comme symbole de deuil de la mort de la justice. Nous avons choisi le vert comme élément unificateur de la diversité de notre mouvement, qui comprenait une grande variété d'organisations aux drapeaux et couleurs multiples. Le choix de la couleur était lié à notre décision d'énoncer notre revendication en termes positifs, c'est-à-dire de ne pas la désigner comme une lutte contre la corruption et l'impunité, mais plutôt comme une lutte pour la fin de l'impunité. L'idée était que l'affaire Odebrecht marquerait le début de la fin de l'impunité dans notre pays. Dès ces premiers moments, toutes les organisations phares des processus et mobilisations récentes étaient présentes, notamment la branche des Associations des enseignants dominicains, dirigée par Maria Teresa Cabrera, fer de lance du mouvement 4%.

Comment l'appel à la mobilisation fut disséminé ?

Pour dire vrai, nous pensions au départ que cet évènement serait modeste, et nous espérions regrouper environ 6000 personnes. Nous avons pris contact avec tous les groupes de la société civile avec lesquels nous avions des liens, mais aussi avec des groupes partisans. Avec ces derniers, nous avons organisé des réunions et fixé des règles claires : nous garderions une seule couleur, il n'y aurait pas de direction partisane, et cela resterait une expression citoyenne, les militants politiques pouvant participer à condition qu'ils le fassent à titre individuel. Ceci a été accepté, et dès le début nous avons travaillé avec un vaste réseau d'organisation, dans une atmosphère de relative harmonie, ce qui était une réussite impressionnante étant donné le très large spectre de la coalition. Nous avons ensuite diffusé notre appel par tous les moyens possibles. Les médias sociaux ont joué un rôle important, mais la radio et la télévision ont été essentielles, car elles ont non seulement fait passer le message, mais certains journalistes ont également mené le processus avec une attitude militante et un discours similaire au nôtre. Lorsque nous nous sommes mobilisés le 22 Janvier, nous n'avions pas encore de nom, mais les gens ont rapidement commencé à nous appeler Marcha Verde. Ce qu'il s'est passé était sans précédent : jamais auparavant autant de personnes ne s'étaient mobilisées pour une cause non partisane dans ce pays. Nous étions nous-mêmes stupéfaits de voir, à chaque marche, comment nous avions réussi à établir un lien avec les gens.

Marcha Vede semble avoir plusieurs porte-paroles, mais pas de leader reconnu. Pourquoi ?

La décision d'avoir un groupe de porte-paroles tournant aussi grand et diversifié que possible a été aussi délibérée. Notre coalition comprenait de nombreuses personnalités respectées, mais nous nous sommes surtout organisés autour de groupes de travail, avec 4 commissions : une pour le contenu et l'analyse, qui rassemblait nos arguments et notre discours; un comité pour la communication, composé en majorité de jeunes et chargé de définir l'agenda médiatique; un comité pour l'organisation et la mise en réseau, qui organise la mobilisation et étend notre réseau à travers le territoire ; et un pour le financement et les ressources. Cela a permis au mouvement de devenir opérationnel.

Qu'est-ce que l'affaire Odebrecht avait de si particulier ? Pourquoi a-t-elle suscité une réaction différente par rapport aux affaires de corruption précédentes ?

En République dominicaine, l'impunité est presque aussi vieille que la république elle-même. Il n'y a pratiquement jamais eu de sanctions exemplaires contre la corruption administrative, ce qui, au fil du temps, a provoqué une grande frustration. Alors pourquoi quelque chose qui se produit depuis si longtemps ne fait que maintenant, c'est une bonne question. Historiquement, lorsque les sondages demandaient quels étaient les problèmes majeurs du pays, la corruption venait toujours parmi les premières mentions. Mais les gens croyaient, et beaucoup le croient encore, qu'on ne pouvait rien y faire. Dans ce cas précis, cependant, un élément différentiel important est que que les informations venaient de l'étranger, des États-Unis et du Brésil, et qu'une fois qu'elles ont commencé à affluer, le flux de données ne s'est pas arrêté. Des informations sur ce qui se passait dans d'autres pays, dont le Brésil bien sûr, mais aussi la Colombie, l'Équateur, le Panama, le Pérou et le Venezuela, ont également été diffusées rapidement. Dans ces pays, des enquêtes ont été ouvertes et des centaines d'hommes d'affaires et de fonctionnaires ont été inculpés, y compris d'anciens ministres et et même d'anciens présidents. Dans ce contexte, beaucoup de gens pensaient que cette fois-ci, le gouvernement dominicain ne pourrait pas être en mesure de manipuler l'affaire, contrairement à tant de fois dans le passé, et qu'ils n'auraient pas d'autre choix que de faire quelque chose, même sans le vouloir. Beaucoup de gens sont convaincus que le gouvernement préférerait maintenir l'impunité, mais que cette fois-ci, il ne pourra tout simplement pas le faire, surtout si la pression sociale augmente.

Une fois lancé, cependant, le processus s'est nourri de lui-même. Le premier succès de la mobilisation, le 22 janvier, a définitivement fait monter l'ambiance. Outre les militants habituels, de nombreuses personnes qui n'avaient jamais défilé de leur vie, notamment des citoyens de la classe moyenne, ont défilé. Et quand ils sont arrivés aux points de rassemblement, ils ont réalisé qu'ils étaient nombreux. La réalité de voir tant de personnes ensemble a alimenté la participation : en fait, après la première mobilisation, la volonté des gens de coopérer était écrasante. Quelques semaines plus tard, plus de 90% de la population soutenait Marcha Verde. D'autres pays impliqués dans l'affaire Odebrecht ont des systèmes judiciaires plus fiables, ou des gouvernements qui font preuve d'une réaction plus proactive que la nôtre. Mais dans notre cas, une réaction citoyenne sans précédent a eu lieu. La République dominicaine est généralement à la traîne à cet égard, mais cette fois-ci, nous avons pris les devants. Cela nous remplit de fierté et de satisfaction.

Quelles sont les demandes concrètes de Marcha Verde, et comment les avez-vous faites en avant ?

Notre première demande est la formation d'une commission de procureurs indépendants pour mener à bien l'enquête et les poursuites dans l'affaire Odebrecht. Nous insistons sur ce point parce que nous ne croyons pas au ministère public, puisque le procureur est un membre du parti au pouvoir qui a travaillé pour la campagne électorale du président, et nous ne pensons pas qu'il puisse assurer une enquête impartiale. En fait, nous avons demandé que la commission soit formée sous les auspices des Nations Unies, dans le cadre de la Convention de Genève des Nations Unies, dans le cadre de la Convention contre la corruption dont notre pays est signataire. Nous savions qu'il était peu probable que cela se produise, mais nous devions mettre en évidence les niveaux élevés de complicité gouvernementale impliqués. Nous avons également demandé que tous les fonctionnaires qui ont reçu des pots-de-vin et tous les dirigeants d' Odebrecht qui les ont payés soient identifiés et inculpés par la justice, que tous les contrats actuels d' Odebrecht soient annulés, que tous les travaux publics réalisés par l'entreprise soient audités et que tout l'argent provenant des pots-de-vin et les prix excessifs soient récupérés. Nous avons également demandé une enquête sur le financement illicite des campagnes électorales.

Pour faire circuler notre pétition, nous avons lancé un " Livre vert " que les gens pouvaient signer au coin des rues et sur les places du pays.Nous avons reçu une réponse massive : en quelques semaines, nous avons avons recueilli plus de 300 000 signatures. La signature impliquait un engagement plus important que la simple participation à une marche, puisque les personnes devaient fournir leur nom, leur numéro d'identification et d'autres informations personnelles. Il s'agissait d'un processus d'autonomisation ; les gens se sont engagés à continuer à se battre jusqu'à ce que nous ayons atteint nos objectifs. Le 22 février, nous avons remis au président un document notarié certifiant que 312 415 signatures avaient été recueillies, ce qui a rendu notre demande officielle, et nous avons donc officialisé notre demande et demandé au président de répondre au plus tard lors de son discours annuel à la nation le 27 février. Ce processus a été couronné de succès car il a permis de multiplier l'organisation, qui s'est développée par la création de " nœuds verts " dans différentes municipalités. Ainsi, le mouvement s'est développé de la capitale et s'est enraciné dans chaque localité. Le président a d'ailleurs abordé le sujet dans son discours. Il a assuré qu'il soutenait la lutte contre la corruption et que toutes les personnes impliquées tomberaient - il a littéralement dit qu'il n'y aurait pas de "vaches sacrées". Mais il a insisté sur le fait que le processus serait mené par le bureau du procureur général. C'est pourquoi nous avons rejeté le discours et avons dénoncé ce que nous avons considéré comme une contradiction entre ce que le président a dit et ce qu'il a fait. Une fois le processus de signature terminé, nous avons lancé en mars notre campagne de la " Flamme verte ", qui consistait essentiellement à allumer une torche qui devait parcourir les principales provinces et villes du pays. Cette activité a eu moins de succès que la signature du Livre vert, mais elle nous a néanmoins permis de continuer à consolider la structure du mouvement. Grâce à cette action, des marches régionales et même sous-régionales ont commencé à avoir lieu dans les trois régions du pays. Chacune de ces marches est devenue le plus grand événement de mobilisation jamais organisé dans l'histoire de ces localités. Nous avons même réussi à organiser une marche relativement importante dans la région orientale du pays, historiquement la moins mobilisée et la plus faible sur le plan organisationnel.

Au cours des derniers mois, nous nous sommes également concentrés sur une action que nous avons appelée " quartiers verts ", visant à amener la lutte pour la fin de l'impunité dans les couches les plus pauvres de la population, qui sont en fait les plus touchées par l'appropriation de fonds publics, le paiement de pots-de-vin et la surévaluation des travaux publics.Il s'agit d'une campagne d'éducation et de mobilisation que nous menons dans les quartiers les plus pauvres, au cours de laquelle nous distribuons des dépliants et parlons aux habitants afin de leur montrer la relation entre la corruption et le manque de services qu'ils subissent. Nous utilisons des "données bombe", c'est-à-dire des estimations des choses qui auraient pu être faites en termes d'éducation, de soins de santé, d'assistance aux mères ou des routes locales si l'argent volé avait été investi dans l'amélioration des services publics.L'idée que nous essayons de transmettre est que l'impunité récompense les voleurs alors qu'elle punit les personnes honnêtes et travailleuses qui paient leurs impôts, car lorsque des pots-de-vin sont versés pour garantir l'exécution de contrats surévalués, l'entreprise privée et les fonctionnaires corrompus volent en fait les honnêtes citoyens. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que l'argent volé doit être récupéré et investi de manière à répondre aux besoins des gens. C'est ainsi que nous avons sensibilisé les secteurs les plus démunis de la société aux méfaits de la corruption.

Avez-vous fait face à des restrictions de liberté des associations, d'expression ou rassemblement qui entraverait le militantisme ?

Nous n'avons pas rencontré d'obstacles majeurs. Nos marches ont été pacifiques et bien organisées, et il n'y a pas eu de répression. Dans le cas de la grande marche que nous avons organisée dans la capitale, nous avons dû dévier un peu notre itinéraire : nous voulions passer devant le Palais national, mais nous avons été obligés de faire un détour et nous l'avons accepté pour ne pas causer de problèmes. Tout au long du processus, il n'y a eu que quelques incidents isolés, mais rien de plus. Nous avons veillé à ce qu'il n'y ait pas de violence dans nos manifestations, pas seulement parce que c'est une excuse pour la répression, mais aussi parce que nous savions que la violence aurait fait fuir les gens. Nous voulions que les citoyens se sentent en sécurité lorsqu'ils défilaient avec nous. Nous avions donc une équipe de sécurité en charge des manifestations, et nous prenons soin de ne rien endommager et de tout laisser propre.

Manu, Lery, Manu

La Marcha Verde était un mouvement principalement ponctuel, et est aujourd'hui, en 2022 plus ou moins en pause. Globalement, il est correct de dire que ce mouvement citoyen fut une réussite. Il semblerait que le gouvernement actuellement en place soit en train de travailler efficacement contre la corruption administrative, principale revendication des Marches Vertes.

Je rencontre aussi la collègue de Lery, Mercedes, qui espère visiter Paris pour son 60ième anniversaire, en fin d'année : elle réaliserait un de ses rèves. Une autre cousine de Lery, Julie, a en l'occurence participé à un voyage organisé au sein de plusieurs villes européennes, visitées en éclair. Elle n'a pas aimé la tour Eiffel, ni Paris, et garde une première impression négative de cette ville tellement idéalisée à travers le Monde.

La semaine défile. Le dernier week-end, nous visitons le jardin botanique, avec de beaux moments de promenade au sein de la forêt tropicale.

Nous nous promenons ensuite sur le Malecon, avenue du bord de mer fermée pour cause de...Carnaval local !

La nuit tombe. Nous reprenons notre marche sur le Malecon, puis mangeons dans un restaurant en bord de mer. Je prends un plat dominicain, le Mangu de platanos verdes, une purée de bananes plantains qui se déguste à tout type de repas, souvent acccompagnée d'avocat. Un restaurant complémentaire aux autres déjà pratiqués pendant la semaine: dominicain, péruvien, haïtien.

Le lendemain, je prends un Uber pour rejoindre l'aéroport de Punta Cana. Ce voyage est une réussite, grâce à Internet et l'accueil de mon "amie du Monde". Probablement la manière de voyager la plus intéressante. Une semaine passe vite, mais gageons que Lery et moi nous reverrons. Retour à Nancy. Il est temps de reprendre la vie courante, mais avant de clôturer cette expérience, il reste une dernière chose à faire : offrir quelques cigares !

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F87%2F194903%2F109833671_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F24%2F22%2F194903%2F109825797_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F53%2F32%2F194903%2F54662835_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F78%2F64%2F194903%2F109826812_o.png)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F89%2F194903%2F49396568_o.gif)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F6%2F165323.jpg)